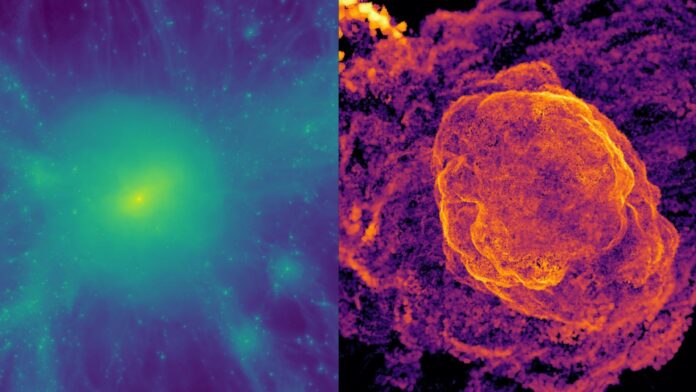

Seit Jahrzehnten rätseln Astronomen über die Existenz schwacher, gigantischer Strukturen im Weltraum, die als „Radiorelikte“ bekannt sind. Diese geisterhaften Bögen, die sich über Millionen von Lichtjahren über Galaxienhaufen erstrecken, sind Überreste heftiger Kollisionen zwischen diesen kosmischen Giganten. Nun scheinen neue hochauflösende Simulationen des Leibniz-Instituts für Astrophysik Potsdam (AIP) in Deutschland endlich den Code hinter ihrem eigenartigen Verhalten zu knacken.

Das Geheimnis der Radiorelikte

Radiorelikte entstehen, wenn Stoßwellen kollidierender Galaxienhaufen Elektronen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigen und dabei diffuse Radiowellen aussenden. Diese Strukturen kommen häufig vor, aber Beobachtungen haben Inkonsistenzen offenbart, die bestehenden theoretischen Modellen widersprachen: stärker als erwartete Magnetfelder, unterschiedliche Stoßstärken, gemessen im Radio- und Röntgenlicht, und sogar Stöße, die zu schwach erschienen, um Elektronen überhaupt zu beschleunigen.

Warum das wichtig ist: Kollisionen von Galaxienhaufen gehören zu den energiereichsten Ereignissen im Universum und prägen die Entwicklung der Galaxien in ihnen. Das Verständnis der Entstehung von Relikten offenbart grundlegende Prozesse, die bei der Kollision von Strukturen auf kosmologischen Skalen ablaufen.

Ein Durchbruch bei der Multiskalensimulation

Der Durchbruch des AIP-Teams gelang durch die Verwendung von Simulationen, die mehrere Maßstäbe abdeckten. Sie modellierten zunächst die Kollisionen von Galaxienhaufen über Milliarden von Jahren und untersuchten dann die Physik einzelner Stoßwellen, die mit den turbulenten Randgebieten dieser Galaxienhaufen interagieren. Dieser Ansatz ermöglichte es ihnen, beobachtete Reliktmerkmale mit beispielloser Genauigkeit zu reproduzieren.

Wichtigste Erkenntnisse: Verstärkte Magnetfelder

Die Simulationen zeigen, dass Magnetfelder in Relikten nicht nur durch die anfängliche Schockwelle verstärkt werden, sondern sich noch weiter verstärken, wenn der Schock mit anderen Schocks kollidiert, die durch herabfallendes kosmisches Netzgas erzeugt werden. Diese Kollision komprimiert das Plasma zu dichten Schichten und erzeugt Turbulenzen, die Magnetfelder verdrehen und komprimieren, die weit über das hinausgehen, was ein einzelner Stoß bewirken könnte.

Unstimmigkeiten behoben: Radio- vs. Röntgenmessungen

Das Team erklärte auch, warum sich Radio- und Röntgenmessungen der Stoßstärke unterscheiden. Die Simulationen ergaben, dass Stöße über dichte Gasklumpen hinwegfegen und örtlich begrenzte Bereiche intensiver Beschleunigung erzeugen. Diese kompakten Flecken dominieren das Radiosignal, während Röntgenteleskope die durchschnittliche Stoßstärke messen, einschließlich schwächerer Regionen, was die Diskrepanzen erklärt.

Die Rolle der Turbulenzen

Die Simulationen zeigen auch, dass die Stoßwellen die Elektronen nicht nur gleichmäßig beschleunigen. Turbulenzen spielen eine entscheidende Rolle, da sie Magnetfelder verdrehen und auf beobachtete Stärken komprimieren. Diese Turbulenzen entstehen dadurch, dass die Stoßwellen miteinander kollidieren und einen kosmischen Strudel erzeugen.

„Der gesamte Mechanismus erzeugt Turbulenzen, verdreht und komprimiert das Magnetfeld bis zu den beobachteten Stärken und löst damit das erste Rätsel“, sagte Christoph Pfrommer vom AIP.

Die Zukunft der Reliktforschung

Der Erfolg des AIP-Teams eröffnet neue Möglichkeiten für die Untersuchung dieser rätselhaften Strukturen. Durch die Kombination groß angelegter kosmologischer Simulationen mit hochauflösenden Schockrohrmodellen haben sie eine große Hürde beim Verständnis der Physik von Galaxienhaufenkollisionen überwunden. Zukünftige Forschungen werden wahrscheinlich auf dieser Arbeit aufbauen, um die verbleibenden Geheimnisse rund um Radiorelikte zu lüften und tiefere Einblicke in die größten und energiereichsten Ereignisse des Universums zu liefern.

Die Simulationen bestätigen, dass die stärksten, lokalisierten Teile der Stoßfront den größten Teil der Funkemission erzeugen. Die aus Röntgenstrahlen abgeleiteten geringen Durchschnittsstärken stellen schließlich keine Gefahr für die zugrunde liegende Physik dar.